こんにちは。連日取り上げています都立入試解説、今日は理科です。

理科は大問1・2は小問、3~6で地学・生物・化学・物理の大問の構成です。大問の方はそれぞれの分野内で出題単元がローテーションになることが多く、ある程度は予想できました。

大問1 小問集合

情報量もそれほど多くないため、知識の組み合わせや簡単な計算で解ける問題が大半です。問5の最も圧力が高いものを選択する問題では、選択肢の中から底面が同じもの同士、質量が同じもの同士を比較することで、圧力を計算で求めずに済みますね。

大問2 小問集合

生徒のレポート形式で出題され、大問1より多少情報量が増えますが、ここも知識で即答できる問題ばかりです。問3は単純に湿度を計算するだけでなく、与えられた条件を正確に理解しないと求められない問題でした。

大問3 地学(地層・岩石)

ここは予想通りの出題でした。特に問3の柱状図の問題は生徒たちに反復して解かせたものでした。やったね!大問3からは設問に至るまでの情報量がかなり多いですが、先に問題を確認し、必要な資料や記述のみに絞って解釈していくことで、効率よく解答することができます。

大問4 生物(細胞)

生物分野の大問は遺伝の出題を予想していましたが、細胞や染色体に留まりました。むしろ知識のみで解答できる問題ばかりで取り組みやすかったのではないでしょうか。

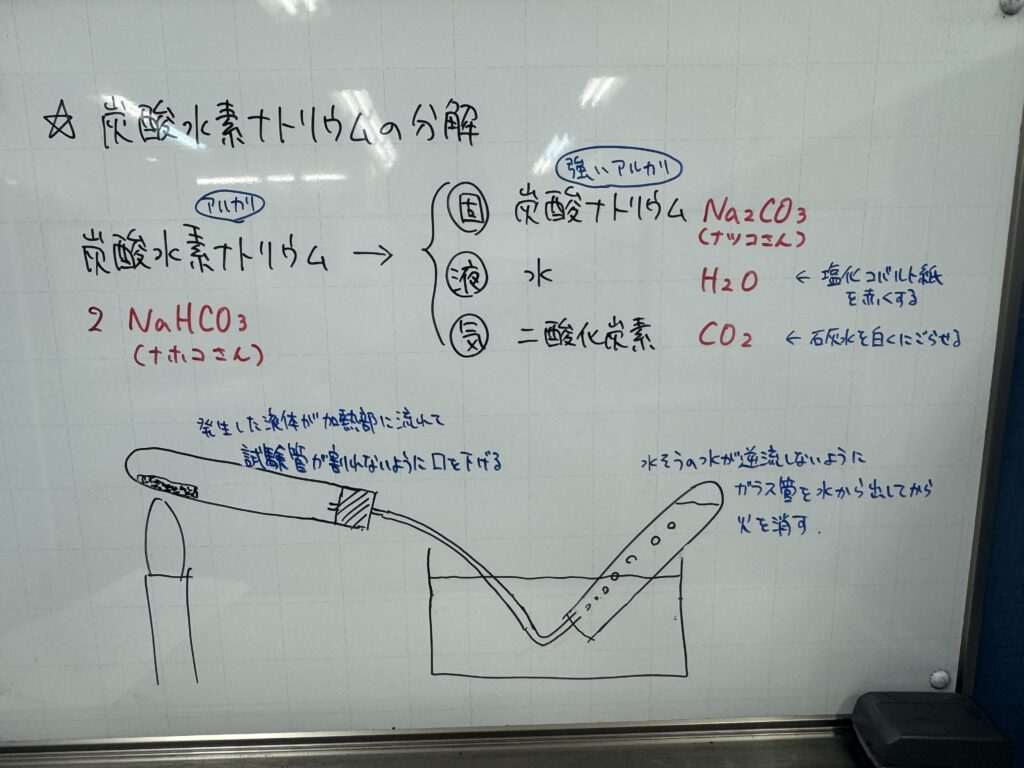

大問5 化学(化学変化)

近年イオンの出題が連続していたので、予想通り化学変化でした。ここは死ぬほど頻出の炭酸水素ナトリウムの熱分解!うちの生徒たちは出来たよね?

問3の①は解け残りの質量を求める比の計算。難しくはないけど文章中から情報を集めて整理する必要があり、脱落してしまう受験生もいたかも。

大問6 物理(電流)

これまた予想通り電流の分野。ですが過去に出題された電流の大問と比較しても、難問が無い!オームの法則、電力・電力量は公式通り。コイルと磁界の向きは右手の法則でバッチリ解けたと思います。また、問4では記述問題が出題されましたが、理科の記述問題はどの分野でも自分の考察を解答する問題ではなく知識を求める問題。普段から自分で書けるようにトレーニングしましょう。

各分野の大問での出題はほぼ予想通りでしたが、結局大問で出題されなくても小問で出題されます。ただ、今年は天体に関しては惑星の知識についての小問1題だけでした。直前に天体の動きの問題をたくさん解かせたので、その点は残念だったかな。